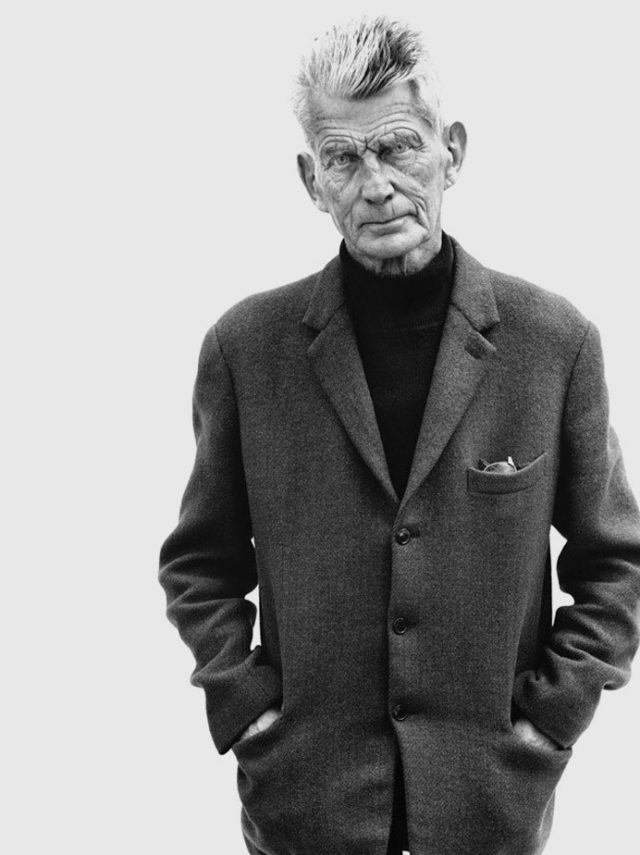

Weil er so uneitel in eigenen Dingen und auch in denen seines Werkes war, hätte er keine Probleme mit jenen, die seine Stücke und Bücher weder mögen noch lesen. Erfolg oder Misserfolg in der Öffentlichkeit haben ihm laut eigenem Bekunden nie viel bedeutet. Den Literaturnobelpreis nahm er 1969 an, zur Verleihung fuhr er nicht. Jene, die irgendwann der Arbeits- oder gar Lebensbahn von Samuel Beckett (1906 – 1989) nah waren, kamen immer wieder in einer Wertung überein. Der geborene Ire Beckett hat immer Anteil an Menschen genommen, er gab jedem, dem er gegenüberstand, das Gefühl, dass dieser Mittelpunkt der Welt sei, wie es sein Biograf James Knowlson für die Nachwelt festhielt. Der deutsche Schauspieler Klaus Herm erlebte Beckett als Regisseur und erzählte im Rückblick auf persönliche Begegnungen von dessen „absoluter Bescheidenheit und Zurückhaltung“, bewunderte, dass Beckett „keinen Kastenunterschied machte, keinen Dünkel kannte“. Einer, dem der Straßenkehrer oder Müllmann aus ehrlichem Herzen genauso wichtig war wie der Schauspieler, der Verleger, der Künstler oder Intellektuelle, ist gerade in intellektuellen Kreisen eine absolute Seltenheit. Nicht bei Beckett, der keinerlei Aufhebens um sich machte.

Als Beckett in den Sechziger- und Siebzigerjahren aus Arbeitsgründen immer wieder an Berliner Theatern Regie bei seinen eigenen Stücken führte, saß er am liebsten in der Eckkneipe Giraffe im Hansaviertel. Dort las er Zeitung und trank ein Glas vom einfachen Wein oder ein Wasser, wollte kein Aufheben und nur seine Ruhe. Schicki-Micki oder Auftritte beim Nobelitaliener, wie bei heutigen „Künstlern“ anzutreffen, wären ihm ein Graus und purer Ekel gewesen. Sich wichtigmachen oder gar selber bedeutend nehmen war diesem Menschen völlig fremd. Von Interviews hielt er nichts, Öffentlichkeit mied er. Gestorben ist er in einem bescheidenen Pariser Seniorenheim unter anderen Alten. Großer Bewunderer von Samuel Beckett war Fritz Kortner. Der inszenierte 1954 Warten auf Godot an den Münchner Kammerspielen in legendärer Besetzung mit Ernst Schröder, Heinz Rühmann, Friedrich Domin und Rudolf Vogel. 1961 spielte Kortner ebenfalls an den Kammerspielen den Krapp (Das letzte Band) und nahm mit der Rolle Abschied von der Bühne. Sein Spiel ein letzter großer Triumph und Publikumserfolg.

Vielleicht sind meine besten Jahre dahin. Da noch eine Aussicht auf Glück bestand. Aber ich wünsche sie nicht zurück. Jetzt nicht mehr, wo dieses Feuer in mir brennt. Nein, ich wünsche sie nicht zurück. (Krapp, Das letzte Band)

Becketts erstes Buch „Traum von mehr bis minder schönen Frauen“ blieb unvollendet. Das Romanfragment wurde niemals veröffentlicht. Beckett hatte enorme Maßstäbe an sich selbst. Sah er diese nicht erfüllt, dann ab in den Papierkorb. Vor allem hasste er „die zeilenschindende Vulgarität einer Literatur der Beschreibung“. Seine Romane sind anspruchsvoll wie kompliziert, keine leichte Lektüre. Man muss sich einlassen wollen und Zeit haben, dann könnte es damit etwas werden. Augenmerk soll hier aber kurz auf drei Stücke für das Theater gelegt werden. Diese haben ihn mittlerweile auf den Rang von Shakespeare gehoben, zeitlose Klassiker, mit denen er alle und alles längst überspielt hat.

Die Tränen der Welt sind unvergänglich. Für jeden, der anfängt zu weinen, hört irgendwo ein anderer auf. Genauso ist es mit dem Lachen. Sagen wir also nichts Schlechtes von unserer Epoche. Sie ist nicht unglücklicher als die vergangenen. Sagen wir auch nichts Gutes von ihr. (Pozzo, Warten auf Godot)

Wortschöpfungen aus Becketts Theaterstücken können gehört oder gelesen als Kommentar für jede Lebenslage dienen. Der Zugriff auf diese Stücke ist für jedermann einfacher als die Eroberung der Romane. Niemand muss zurückschrecken vor dem, was angeblich und wirklich schlaue Menschen darüber in vielen Jahrzehnten abgesondert oder in diese Stücke hineingelegt haben. Hürden für den Zugang zu Beckett hat nie dieser aufgestellt, sondern irgendwelche redenden und schreibenden Wichtigtuer. Also bitte von denen und jenen nicht abschrecken lassen. Bei Gelegenheit einfach selber hineinschauen. Das sogenannte absurde Theater von Beckett ist in seinen zentralen Stücken längst ein besserer Spiegel unseres Alltags und einer unsicheren Gegenwart wie Zukunft als die realitätsnahen Angebote, die es auf Bühnen und zwischen Buchdeckeln so gibt.

Beckett mochte den deutschen Maler Caspar David Friedrich sehr, in dessen Bildern er sich wiederfand. Doch Frankreich wurde Beckett geschätzter Lebensort und die französische Sprache irgendwann Heimat beim Schreiben. In Frankreich gehörte er auch der Résistance im Kampf gegen die deutsche Besetzung an. Französische Sprache regte ihn geistig an und befruchtete seiner Kreativität. Mit der deutschen Sprache verhielt es sich anders, obwohl er später viel in Deutschland arbeite, die Sprache beherrschte. Doch als er 1936 Deutschland und Berlin besuchte, hielt er fest:

Sogar das Zuhören ist anstrengend. Und zu sprechen? Ausgeschlossen.

Beckett hat sich einer Interpretation seiner Stücke verweigert und dieses tunlichst unterlassen. Das Publikum und jedes einzelne Individuum sollte selber entscheiden, ob und was es damit anfangen kann und möchte. Über sein Stück Endspiel schrieb er: „Endspiel will bloßes Spiel sein, nichts weniger. Von Rätseln und Lösungen also kein Gedanke. Es gibt für solches ernste Zeug Universitäten, Kirchen usw.“ Einfacher hat es ein Autor seine Kunden wohl nie gemacht. Hochnäsigkeit gegenüber denen, für die er geschrieben, war ihm fremd. Der Elfenbeinturm der angeblich Wissenden und Gebildeten, die herablassend auf die angeblichen Unwissenden und Ungebildeten blickten, widerte ihn nur an. Deswegen muss kein Mensch Schwellenangst vor Beckett haben, kann sich auf diesen einlassen, so oft und so gern er möchte. Oder eben nicht.

Warten auf Godot umfasst gleichermaßen Tragödie und Komödie, ist eines der wesentlichsten Stücke der Menschheit. Als Metapher längst Alltagssprache. Ein echter Klassiker und völlig zeitlos. Kaum Bühnenbild, nur ein kleiner Baum, wenige Äste, noch weniger Blätter. Eine Handlung kaum vorhanden. Karge Sprache, die es vermag, in wenigen Worten alles zu sagen. Zwei Typen warten. Wohl Landstreicher. Estragon und Wladimir. Sie warten auf Godot. Während sie warten, sagen sie einfache Dinge für die Ewigkeit. Knapp, kurz, präzise und nicht widerlegbar. Wahrheiten durch profane Belanglosigkeit. Man muss nur hinhören.

Es ist zu viel für einen allein. (Wladimir, Warten auf Godot)

Manchmal reden sie wie ein Komikerduo, dann wieder wie zwei Philosophen auf Ausflug oder Nachbarn überm Gartenzaun, Vorläufer von Statler und Waldorf aus der Muppet Show. Zwischen Gedanken über Kreuzigung und Erlösung bis hin zu Alltagsfragen der Traglast eines Stricks, der zum Aufhängen dienen könnte oder ob man Schuhe auszieht oder nicht, wird kaum etwas ausgelassen. Ein Meer von richtigen und passenden Erkenntnissen für alle Lebenslagen öffnet sich vor einem. Der erwartete Godot kommt bekanntermaßen nicht und wird nie kommen. Es kommt ein Herr, offensichtlich mächtig und reich, der führt einen mit allerlei Gepäck beladenen Sklaven an einem Strick mit und treibt diesen mit der Peitsche an. Die Schinderei an seinem Sklaven Lucky kleidet selbiger Herr Pozzo dann in wortreiche Girlanden voller Schrecken. Was Beckett da 1953 auf die Bühne brachte, ist bis heute ein treffendes Bild, wenn man sich die global vorherrschende Menschenverachtung derer da oben gegenüber denen da unten anschaut. Eben zeitlos.

Pozzo: Je mehr Leute ich treffe, um so glücklicher bin ich. Durch die unscheinbarste Kreatur kann man sich fortbilden, reicher werden, sein Glück besser genießen lernen.

Endspiel. Von den vier Figuren kann sich nur noch eine bewegen, draußen wie drinnen kein Leben mehr. Gab es eine atomare Katastrophe und wir sehen die letzten Menschen? Beckett gerät mit dem Stück ins Visier britischer Zensoren. Verklemmt und puritanisch nehmen sie Anstoß an Wörtern wie Hoden und Ärsche. Was hatten Menschen einst für Sorgen. Beckett muss einiges streichen, besteht aber auf dem Wesentlichen. Ein sehr direkter Blick auf die unausweichlichen Dinge des Lebens mithilfe eines kuriosen Quartetts. Hamm, der offensichtlich blind und nicht in der Lage zu gehen. Anfangs ein Tuch über dem Kopf. In Mülleimern seine Eltern, Nagg und Nell, die nur über den Rand schauen, so man den Deckel hebt. Und einer in voller Bewegung, eine Art Diener namens Clov. Ein draußen scheint es tatsächlich nicht mehr zu geben. Beckett schafft es, dass dieser Blick auf Schmerz, Leid, Hoffnungslosigkeit und Pessimismus uns dennoch auch zum Lachen bringt, darin liegt eine große Meisterschaft von ihm. Immer bieten seine Dramen das Momentum der Komödie. Das Lachen bei Beckett macht es uns leichter, sich mit der eigenen und unausweichlichen Endlichkeit abzufinden. Beckett bietet keine politischen Lösungen oder philosophische Schlauheiten an. Die Leute sollen hinhören und sich selber ihren Reim machen. Grenzen zwischen Realität und Schauspiel sind dabei nicht immer erkennbar. Als Clov eine Tür schmeißt, erwacht die Figur des Hamm oder der Schauspieler und beginnt sein Spiel: „Ich bin dran. Jetzt spiele ich.“ Was auch immer.

Hamm: Es gibt also keinen Grund dafür, dass sich etwas ändert.

Clov: Es kann zu Ende gehen. Das ganze Leben dieselben Fragen, dieselben Antworten.

Das letzte Band. Hier spielt nur noch einer, obwohl der eher hört als spielt. In einer rumpeligen Kammer mit Schreibtisch und Tonband lauscht ein erfolgloser Schriftsteller, Krapp, 69 Jahre, seinen Erinnerungen nach, die er ein Leben lang auf Tonband aufgenommen hat. (Anmerkung: Wer kein Tonband mehr kennt, findet sicher bei Wikipedia eine Erklärung.) Krapp begegnet auf den Bändern sich selbst. Schachtel drei und darin Spule fünf sind sein Begehr. Da war er 39 und hört sich nun an, was und wie er vor 30 Jahren erzählte, was er dachte und fühlte. Ein Spagat, seine Vergangenheit zu beleben und ihr doch zu entfliehen. In den Notizen zur Spule fünf aus Schachtel drei findet er so unterschiedliche Dinge wie „leichte Besserung der Darmtätigkeit“ und „denkwürdiges Äquinoktium“, aber auch „Abschied von der Liebe“. Von dieser Liebe und von der Einsamkeit, auch vom „Mond angebellt“ hören wir dann von den Bändern. Laster in Form von Alkoholgenuss und dem übermäßigen Verzehr von Bananen werden schnell offensichtlich. Krapp lacht sich schlapp, als er hört, wie schon der 39-jährige gute Vorsätze hatte, aber sie nie eingehalten hat. (In Fritz Kortners Darstellung von Krapp ist dies ein wunderbarer Moment des puren Humors.) Wie weit man die Begegnung mit seinem früheren Ich besteht, muss sich jeder selbst fragen. Krapp dabei zu beobachten und zu hören ist jedenfalls etwas sehr Spannendes und regt zum Nachdenken an. Auch in dieser Tristesse bietet Beckett Momente von Ironie und Komik.

Krapp: Hörte mir soeben den albernen Idioten an, für den ich mich vor dreißig Jahren hielt, kaum zu glauben, dass ich je so blöde war.

In keinem der Werke von Beckett eine Deutung. Beckett mochte es nicht, wenn man seine Stücke ausdeuten oder etwas in sie hinein interpretieren wollte. Er schwieg über sein Werk und über sein Leben. Beckett wäre auch heute weder öffentliche Person noch Interviewkasper oder gar Besucher von Talkshows. Wie der Schauspieler Horst Bollmann in einer Dokumentation über Beckett erzählte, sagte der Dramatiker in einer Probe:

Wir reden über Situationen, wir zeigen ein Spiel. Und wir reden nicht über Philosophie. Das Publikum soll in den Möglichkeiten seiner Assoziationen dazu keineswegs eingeengt werden.

Nein, ich bedaure nichts, ich bedaure nur, geboren zu sein, Sterben ist eine so lange, mühselige Sache, fand ich immer. (Samuel Beckett, Interview mit schwedischem TV)

Der deutsche Schauspieler Ernst Schröder spielte unter Kortners Regie den Wladimir im Godot und später unter der Regie von Samuel Beckett in dessen Endspiel den Hamm. In seinen Lebenserinnerungen hielt Schröder über Beckett fest:

Dieser Schriftsteller, mit dem Kopf eines Erzengels, ist für mich nicht der Dramatiker, nicht der Philosoph und schon gar nicht der Regisseur, für den man ihn hält. Er ist Samuel, der erste Heilige des atheistischen Zeitalters.

Wie Beckett auch ein Nobelpreisträger für Literatur, verehrte der Brite Harold Pinter den irischen Kollegen über alle Maßen. Ein besseres Schlusswort als jene Sätze, welche Harold Pinter einst zu Samuel Beckett und dessen Arbeit fand, lässt sich schwerlich finden:

Je weiter er geht, desto mehr tut es mir gut. Ich will keine Philosophien, Traktate, Dogmen, Glaubensbekenntnisse, Auswege, Wahrheiten, Antworten, nichts aus dem Billigkeller. Er ist der mutigste und unerbittlichste Autor, den es gibt, und je mehr er mich mit der Nase in die Scheiße stößt, desto dankbarer bin ich ihm. Er verarscht mich nicht, er führt mich nicht auf irgendeinen Gartenweg, er zwinkert mir nicht zu, er verscherbelt mir kein Heilmittel oder einen Weg oder eine Offenbarung oder eine Schüssel voller Brotkrumen. Er verkauft mir nichts, was ich nicht kaufen will – es ist ihm scheißegal, ob ich kaufe oder nicht – er hat seine Hand nicht auf seinem Herzen. Nun, ich werde seine Waren kaufen, Haken, Schnur und Senkblei, weil er nichts unversucht lässt und keine Made einsam lässt. Er bringt einen Körper voller Schönheit hervor. Seine Arbeit ist schön.