Man entkommt ihm nicht. Wladimir Putin bestimmt die Themenlage, ob nun der von ihm befohlene Einmarsch in die Ukraine, der stottert und stolpert, die Größe von Konferenztischen oder die Suche westlicher Medien nach seinem Verteidigungsminister und Judokumpel. Sein Krieg, der sich vor Ort an der Front und in vielen Teilen der Welt mehr und mehr gegen den Verursacher und Möchtegernfeldherrn im Kreml wendet, ist in aller Munde. Wie auch anders? Kaum jemand, der nicht seinen täglichen Senf dazu loswerden will. Im Kreml saßen nie Militärexperten, eher Dilettanten, dafür aber einige geniale Feldherren in der Roten Armee nach Tradition eines Suworow oder Kutusow. Man denke nur an Marschall Schukow oder Armeegeneral Watutin. Das russische Offizierskorps ist wohl auch nicht mehr, was es einmal war, man scheitert Tag um Tag mit dem, was einmal Offensive genannt wurde. Der aktive Widerstand der Ukraine koppelt sich mit dem offenbaren Unvermögen der russischen Seite. Putin muss immer öfter, so er noch einen Nerv für rationale Gedankengänge hat, der legendäre Satz von Clausewitz durch den Kopf geistern, der auf den GERADEZU-Seiten schon oft zum Zuge kam: „Nichts ist schwerer als der Rückzug aus einer unhaltbaren Position.“

Wie sähe allerdings ein Rückzug für Putin aus? Persönliche Konsequenzen, damit ein anderer Präsident oder General dann einen oder mehrere Schritte zurückgehen könnte? Schwer vorstellbar. Gibt es gar das Eingeständnis des Scheiterns? Eher unwahrscheinlich. Es könnte am Ende eher ein Verhandlungskompromiss mit einem wackeligen Burgfrieden herauskommen. Die Welt hätte auf Jahrzehnte einen schwelenden Konflikt und ein arg empfindliches Pulverfass zusätzlich. Darauf scheint es hinauszulaufen. Putin könnte damit durchaus den Halt verlieren, demnächst sogar ein Chruschtschow-Schicksal erleben. Für immer auf die Datscha geschickt von den eigenen Kumpanen. Bis sich etwas in irgendeine Richtung klärt, wird aktuell jedenfalls noch viel gestorben und gemordet werden, Leid über Menschen kommen. So sieht die Fratze des Krieges eben immer aus. Spekulieren wir nicht weiter und richten den Blick auf ein anderes Thema, dem der Umwelt, des Klimas und der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Offensichtlich ähnlich aus dem Medieninteresse gerutscht wie die Pandemie und Corona. War da etwas?

Der zehnte Klimastreik von Fridays for Future ging jedenfalls eindrucksvoll über die Bühne. So stark der Auftritt eines Teils der Jugend in deutschen Großstädten, so aussichtslos wohl leider deren Unterfangen. Man könnte sie fast als sonderbare Schwärmer abtun im Angesicht von Realpolitik und den darin agierenden Weichenstellern aus Wirtschaft, Medien und Politik. Längst haben neoliberale Kräfte und Eliten die Gefahren gebannt, die dem Kapitalismus durch Fridays for Future perspektivisch drohten, sich nach außen geschmeidiger gegeben, um bei passender Gelegenheit die Signale wieder auf „weiter so“ zu stellen. Pandemie und Putin lieferten die dafür nötigen Vorlagen. Die gängige Ausrede von der notwendigen Realpolitik nach dem Motto „Wir würden ja gerne, aber wir können nicht, weil…“, funktioniert zu allen Zeiten und in jeder Generation.

Luisa Neubauer, deutsche Mitorganisatorin von Fridays for Future, stellt zwar noch die richtigen Fragen und zieht kluge Schlüsse, das Echo darauf wird aber geringer. Konzernmedien haben längst beschlossen, anderes tun zu wollen. Deren Formel heißt dann, es gibt wichtigere Dinge und bedeutendere Probleme. Wenn Großmächte und Globalstrategen die Welt neu ordnen, sind Klima und Planet noch für formelhafte Parolen in Wahlkämpfen gut, damit dann aber genug. Der Teil der Jugend, welcher engagiert, wird sich genügen müssen oder beim Tanz auf dem Vulkan mitmachen, vielleicht resigniert zur Seite treten. Jener Teil der Jugend, der eher Gefallen an schnellen Autos und den dafür nötigen Autobahnen hat, ist schon für die gute Sache verloren und völlig anders unterwegs als die demonstrierenden Altersgenossen. Dieser Teil folgt einfach der Wachstumslüge und macht damit seinen Frieden. Der eigene Wohlstand oder was man dafür hält und vorgegaukelt bekommt, ist eben wichtiger als Klima und Umwelt. Muss einem nicht gefallen, sollte man aber akzeptieren. So sind viele junge Menschen geworden, weil Vorgängergenerationen es ihnen so verblendend vorgelebt. Daher wählt dieser Teil der Jugendlichen wohl auch die FDP und findet sich in dem neoliberalen Märchen von Teilhabe und Realpolitik wieder. Diese FDP, eindrucksvolle wie verheerende Taktgeberin in der Regierungskoalition kümmert sich einen feuchten Kehricht um Umweltfragen oder gar das Klima und wird nicht umsonst von einem passionierten Porsche-Fahrer angeführt. So schlicht sortiert sich manchmal die Welt. Genau jene Welt, die unsere Jugend in wichtigen Überlebensfragen so offensichtlich spaltet. Das Erwachen des Teils der eher nach Luxus haschenden Seite wird auch noch kommen. Wie immer in solchen Fällen zu spät. Als Trost wenigstens mit einem dicken Auto in der Garage.

Eine Partei, die sich gerne bei Fridays for Future bedient, betreibt gerade Realpolitik und hat andere Probleme, eben Wichtigeres zu tun. Nein, nicht die FDP, aber ähnlich schlimm. Die FDP mit Sonnenblume, manchen von uns auch als „Die Grünen“ bekannt. Die schon erwähnte Luisa Neubauer brachte in einem Interview der taz die grüne Realpolitik auf einen öffentlich sichtbaren Punkt: „Wenn man – wie Wirtschaftsminister Robert Habeck – von Putins Gas wegwill und dafür nach Katar reisen muss, steht man vor einer Systemfrage. Hier wie da finanzieren wir die Gegner der Demokratie und erhöhen das Risiko eines Klimakollapses. Um sich davon zu befreien, muss man die großen Hebel umsetzen und die Systeme – Energie, Mobilität, Landwirtschaft und so weiter – humanisieren, demokratisieren und dekarbonisieren.“ Die Klimaaktivistin mag hierin richtig liegen, allerdings wird so etwas heutzutage ungern gehört, vom aktuellen Pathos um den Ukrainekrieg allenthalben übertönt. Im genannten Interview kommt sie außerdem noch zu der Erkenntnis, dass zur Lösung weltweiter Krisen auch die Systemfrage anzugehen ist, was ihr sicher im neoliberalen, also im Lager der realen Macht, keinerlei Freundschaften einbringt. Die junge Vorkämpferin von Fridays for Future ist jedenfalls weiter als viele der bräsigen Wohlstandsbürger und Wachstumsgläubigen, hat erkannt, wie gefährlich richtig der Milliardär Warren Buffett mit seiner zynischen Wahrheit lag, als er von dem aus seiner Sicht größten Krieg auf diesem Planeten sprach, dem der Reichen gegen die Armen, den seine Klasse der Reichen gewinnen wird. Wenn Jugendliche für diese Widernatürlichkeiten noch ein Empfinden haben, liegt vielleicht doch ein kleines Stück Hoffnung in der Luft. Sonderbare Schwärmer hin oder her. Jedenfalls sollte man diesem engagierten Teil der Jugend mit Respekt begegnen und ihnen dankbar sein.

Noch realpolitischer als Robert Habeck, dessen Verbeugung vor einem großgewachsenen Ministerkollegen der katarischen Despotie ein bisschen an Diederich Heßling erinnerte, zieht momentan Annalena Baerbock ihre Kreise. Von den Medien als eine gloriose Mischung aus Jeanne d’Arc und „Marschall Vorwärts“ stilisiert, feiert man sie auf Höhen von Gustav Stresemann und Willy Brandt. Die sie da gerade so feiern, haben ihr noch vor wenigen Monaten jedwede Kompetenz für Politik abgesprochen, sie als Politikerin und Mensch diffamiert, dabei ihre Kanzlerkandidatur vom ersten Tag an mit Freuden und Herablassung torpediert. Nun jubeln sie. Ob Annalena Baerbock das Prinzip ihres neuen medialen Fanklubs kennt? Wer mit denen den Fahrstuhl nach oben nimmt, wird von diesen auch wieder nach unten gefahren. In Sachen ihrer Kanzlerkandidatur wurde das Fallbeispiel exzellent vorgeführt. Hoffentlich erinnert sie sich noch an ihre Talfahrten, wenn sie in den künstlich herbeigeschriebenen Höhen unterwegs. Von Missstimmung aktuell natürlich keine Spur. Eher von höheren Weihen. Das Medienorgan, welches mit Furor die Kanzlerkandidatin Baerbock jagte, wird diese, da sollte man dann nicht überrascht sein, bestimmt für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Unter dem machen die so etwas nicht. Auf der Nobelpreisplakette scheint der Name Wolodymyr Selenskyj schon eingraviert. Doch Sadat und Begin haben sich das Ding auch geteilt. Nicht nur die beiden, wenn man zurückdenkt. Woran unsere Außenministerin auf keinen Fall mehr denken wird, ist ihre Wahlkampfforderung eines Boykotts der Fußball-WM in Katar. Sie wollte dieser undemokratischen Öl-Diktatur den Veranstaltungstriumph nicht gönnen. Damit lag sie richtig und aufseiten des Anstandes. Längst vergessen. Die Betonung bei Öl-Diktatur liegt eben auf Öl und man muss nun noch Gas dazu tun. Der Rest erklärt sich von selbst. Realpolitik.

Katar hat mit Putins Ukraine-Einmarsch den Blankoscheck der Reinwaschung für seine erkaufte WM gezogen, was man so Sechser im Lotto nennt. Wer will einem arabischen Energielieferanten Menschenrechtsverletzungen, tote Wanderarbeiter und die Diktatur vorhalten. Da darf man nun wirklich nicht kleinlich sein. Nebensieger dieser Tage auch ein schlimmer Lump des Weltsports, FIFA-Präsident Gianni Infantino. Kumpanei und Gaunerei mit dem Regime der Kataris haben sich gelohnt und ausgezahlt, vor allem für ihn. Seinen Wohnsitz verlegte er bereits nach Katar. Er hat nicht nur von der deutschen Außenministerin keine Trübung seiner fröhlichen WM-Vorfreude zu befürchten, auch die Fußballwelt ist handzahm wie eh und je. Gut in Deutschland zu beobachten, wo Sportmedien tun, was sie immer taten, als nützliche Idioten das Event Fußball zu vermarkten und sich dafür noch aktuelle und ehemalige Kurzbehoste des Geschäftes Fußball als rhetorische Tanzbären an die Seite zu holen. Friede, Freude, Eierkuchen lautet die Devise. Da Menschenrechte keine Funktion auf der Playstation oder Thema in Tattoo-Studios, darf man Fußballern das fehlende Wissen über selbige nicht übel nehmen. Von ihren Kumpeln aus den Sportredaktionen werden sie damit natürlich ebenfalls nicht behelligt. Der Ball bleibt so rund wie manche Köpfe hohl. In wenigen Lebensbereichen stimmt die Aussage „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ so nachhaltig wie im Brot und Spiele Universum Profifußball.

Es gibt in der längst ausschließlich vom Kommerz getriebenen Sportwelt, worin der Fußball gewichtig, dennoch erstaunliche Ausnahmen. Der Formel 1 Pilot Lewis Hamilton, für die Marke Mercedes unterwegs und durch Autofahren so reich wie die Spitzenverdiener im Fußball, machte schon beim Thema Rassismus den Mund sehr deutlich und vernehmlich auf. Darin echt engagiert und nicht so PR-peinlich wie die deutsche Bierhoff-Nationalmannschaft der Kurzbehosten. Der vielfache Multimillionär Lewis Hamilton soll hier nicht ins Heldische verklärt werden. Er ist zentraler Teil des kreisenden PS-Zirkus, dem er sich nicht entzieht. Doch er äußert darin wenigstens eigenständig und nicht gelenkt oder gesteuert klare Meinungen, die weit über die üblichen Belanglosigkeiten der Sportwelt hinausgehen. Schon eine ganze Menge in der oberflächlichen Welt des Kommerzsportes. So sagte er dieser Tage vor dem Formel 1 Event in Saudi-Arabien in aller Öffentlichkeit, dass er sich dort gerade wegen der Menschenrechtsverletzungen nicht wohlfühle. Von den Machern der Formel 1 oder Hamiltons Rennstall Mercedes war so etwas nicht zu vernehmen. Was sind schon die im laufenden Jahr bisher vollstreckten 108 Hinrichtungen in Saudi-Arabien gegen die Aussicht, das dicke Geschäft zu machen. Da darf man nun wirklich nicht so pingelig sein. Lewis Hamilton war es jedenfalls doch zu eklig und er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube, wofür er Respekt verdient, zumal im Vergleich mit anderen Millionären diverser Sportarten.

Millionäre und Milliardäre auch in Frankreichs Präsidentschaftswahlkampf ein Thema. Keine Sportler, sondern jene von McKinsey & Company, dem weltweit agierenden Beratungs- und Strategieunternehmen. Eine menschenverachtende Prätorianergarde des Neoliberalismus mit einer überschaubaren Angebotspalette an skrupellosen Ratschlägen aus der Mottenkiste des Manchesterkapitalismus, die allerdings immer wieder gern gehört und genommen werden. Deren Grundpfeiler sind Sozialabbau, niedrige Löhne, Entlassungen, Kürzung von Sozialleistungen, keine Gesundheitsfürsorge oder Bildung für die sozial schwächeren Erdenbürger sowie latente wirtschaftliche Daumenschrauben für Arme und die Unterschicht. Die Formel „Geld ist alles, der Mensch ist nichts“ könnte gut als Motto zu dieser globalen Heuschrecke passen. Für so etwas wird man nicht etwa weltweit geächtet und über die Grenzen gejagt, sondern von Staaten engagiert und mit Steuergeldern gestopft. Manche Bürger in den neuen Bundesländern werden sich wahrscheinlich noch mit Grauen an die scharfe Axt Treuhand erinnern und deren fatale Seitenbegleitung durch das Fallbeil McKinsey.

Seit einigen Wochen trauen die Franzosen ihren Augen und Ohren nicht. Der französische Staat hat über die Regierung von Emmanuel Macron mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr an Beratungsunternehmen gezahlt, um dessen Politik zu formulieren und angebliche Reformen zu entwickeln. Man weiß spätestens seit Schröder in Deutschland und Blair in Großbritannien, was der eher harmlose Begriff Reformen bedeutet und welche fatale Auswirkungen diese auf das soziale Gefüge haben. Zu großen Teilen wurde dieses Geld der Regierung, also Steuergelder der französischen Bürger, für McKinsey ausgegeben. Jenes Unternehmen McKinsey, welches den kleinen Leuten weltweit das Existenzminimum wegquatschen will, gerne Niedriglohnsektoren propagiert, also moderne Sklaverei, zahlt übrigens in Frankreich keinen Cent Steuern, geschweige Euro. Der Mann, der die Unterzeichnung jenes Paktes zwischen McKinsey und der Regierung Frankreichs eingetütet hat, ist kein Geringerer als Karim Tadjeddine, ein guter Bekannter, manche sagen sogar Freund von Präsident Macron. Neoliberale unter sich. Ein Twitter-Nutzer hat es auf einem französischen Nachrichtenportal frustriert in folgende Worte gekleidet: „Verstehen wir alles über diesen Staatsskandal, diese Misswirtschaft im Dienst von Freunden? Es müsste zum Sturz der Regierung führen, wenn wir in einer Demokratie leben würden.“ Nun wollen wir hier nicht mit dem erhobenen Finger nach Frankreich zeigen. Die Franzosen können die Dinge außerdem bald selbst regeln. Sofern sie überhaupt wollen. Im April stehen Präsidentschaftswahlen an. Wir werden das Ergebnis sicher mitbekommen. Rechtes und linkes Lager sind vor dem ersten Wahlgang (10. April 2022) jeweils tief gespalten und in Grabenkämpfe verwickelt. Daher liegt der neoliberale Amtsinhaber und Favorit Emmanuel Macron weiterhin in allen Umfragen sehr deutlich vorn. Die Kumpanei mit McKinsey schlägt sich bisher nicht gegen ihn nieder. Doch der Unmut ist vernehmbar.

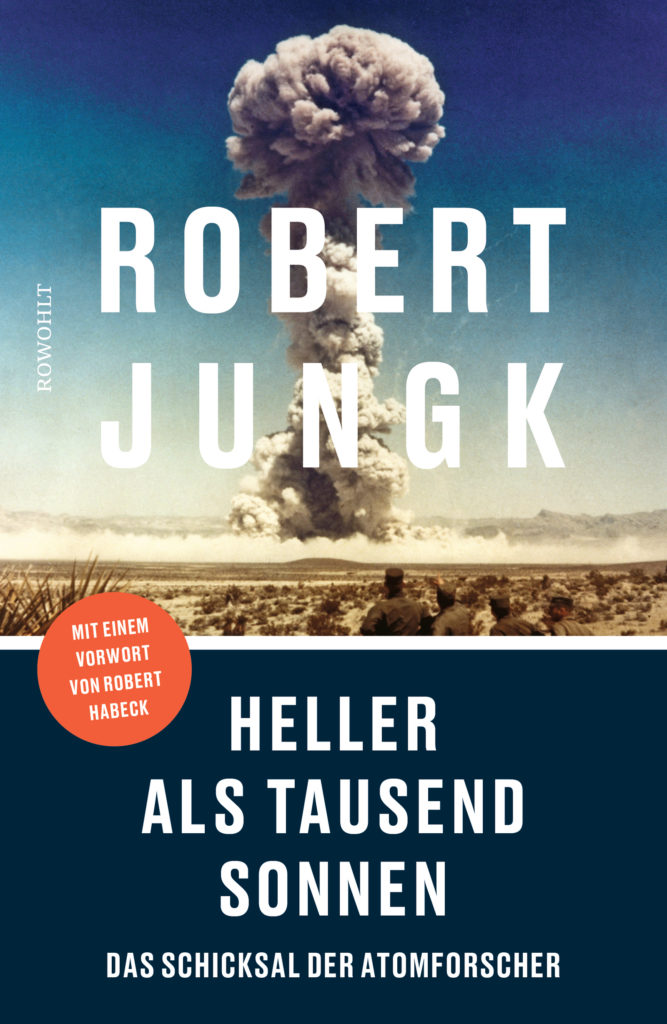

Ein Buchtipp soll diesen Wochenendsplitter abschießen. Sogar der irgendwie von Putin animiert. Haben wir mit ihm begonnen, enden wir eben auch mit ihm. Was hoffentlich kein Menetekel. Geraten wird zu einem alten Kultbuch. Da Putin unlängst mit dem Atomknüppel drohte und über Atombomben waberte – inzwischen wabern viele in Osteuropa mit – dabei nicht etwa unsichere Kernkraftwerke, sondern Atomwaffen meinte, soll ein plötzlich wieder sehr zeitgemäßes Buch aus dem Jahr 1956 empfohlen werden. „Heller als tausend Sonnen“ wurde in Wiederauflage 2020 im Rowohlt Verlag veröffentlicht und ist auf dem Buchmarkt erhältlich. Der Journalist und Autor Robert Jungk, später „Zukunftsforscher“ genannt, schrieb das Buch 1956 als Warnung vor der Zerstörung der Erde durch den nuklearen Wahnsinn, der gerade durch Schaffung von Atom- und Wasserstoffbomben Fahrt aufnahm. Die Abwürfe über Hiroshima und Nagasaki waren erst ein Jahrzehnt vergangen. Jungk beschreibt die Geschichte der Nuklearwaffen und ihrer Auswirkungen auf unser aller Leben und Zukunft am Beispiel ihrer Erschaffer, der genialen Physiker, die zu Vätern der Atombombe wurden. Jene also, über die der geistige und organisatorische Kopf des Manhattan-Projektes (Der Bau der ersten Atombombe in den USA zwischen 1942 und 1945.) der amerikanische Atomphysiker und Leiter des Projektes Robert Oppenheimer einmal sagte „Wir haben das Werk des Teufels getan.“ Immer noch ein spannendes und kluges Buch, welches nur leicht angestaubt wirkt und dennoch teuflisch aktuell daherkommt. Ein Vorwort von Robert Habeck diente der Neuauflage offenbar als PR-Maßnahme zum Zwecke des Verkaufs und wird sogar auf dem Cover gepriesen. Warum nicht, wenn es einer guten Sache dient. Nötig oder von Belang ist dieses Vorwort nicht. Das Buch spricht und steht weiterhin beachtlich für sich selbst.

*Titelbild: Hebi B. auf Pixabay