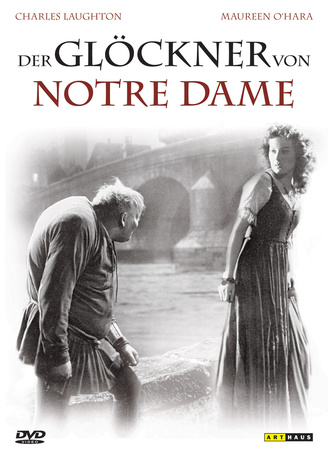

Seinen Oscar bekam er für „The Private Life of Henry VIII.“ (GB, 1933). Dieser Henry liebte oder köpfte am Ende keine Frauen mehr. Vor der letzten Gattin versteckte er in seinem Gewand einen Hühnerflügel, um später gierig daran zu nagen. Der Tyrann als sabbernder Kindskopf. So etwas konnte Charles Laughton, dieser begnadete wie bewunderte Schauspieler, der 1899 in England geboren wurde und 1962 in Hollywood verstarb. Ein Schönling war er nie, seine Waffen waren Charakter, Handwerk und Können. Dem Maler „Rembrandt“ (GB, 1936) gab er Stimme und Gesicht, spielte ihn so wie dieser malte, mit Besessenheit. Wer erinnert sich nicht an Laughtons Quasimodo im „Glöckner von Notre Dame“ (USA, 1939)? Nach ihm spielten immerhin Anthony Quinn und Anthony Hopkins diesen Glöckner, Schwergewichte der Schauspielzunft. An Laughton kam niemand heran. Dessen Kreatur litt an seiner Liebe zu Esmeralda wie ein pubertierender Schuljunge und hielt mit den steinernen Wasserspeiern hoch über der Kathedrale Zwiesprache. Deren Teufelsfratzen machten ihm keine Furcht, er schmiegte sich hilfesuchend an sie. Wie von Amors Pfeil getroffen sprang er entfesselt auf die Riesenglocken, um seinem inneren Grauen Töne zu geben. Was Liebe aus Menschen macht.

Trotz genialer Maskenbildner bleibt ein furchterregender Laughton im äußeren Schrecken auch feinnervig. In diesem malträtierten Körper und verwirrten Geist ist das menschliche Element nicht untergegangen. Seine stillen Momente sind anrührend. Wird er zum Narrenkönig erhoben, ist seine Freude darüber für den Zuschauer peinlich wie beschämend, man kann kaum hinsehen. Seine Raserei gegen den Mob spielt Laughton auf einsamen Höhen des Schauspielberufes. Sicher seine spektakulärste Rolle.

Sein Kapitän der Bounty muss ebenfalls in so eine Verlosung. Dieser William Bligh ist von einer katzenhaften Brutalität. Ein Sadist aus Pflichtgefühl und Lust streift er in die „Meuterei auf der Bounty“ (USA, 1935) mit den Augen über das Deck, hält Ausschau nach Opfern. Setzt er sich in Bewegung, werden die Schritte dieser gedrungenen Gestalt federnd, sobald er die Chance auf Bestrafung wittert. Man verachtet diesen Schinder und schaut ihm dennoch im Zentrum jeder Widerwärtigkeit gebannt zu. Dank Laughton ist diese Verfilmung ihren Nachfolgern überlegen. Trevor Howard und Marlon Brando mögen bitte Nachsicht mit diesem Urteil haben. In „Das Gespenst von Canterville“ (GB, 1944) zeigt Laughton Spiellust in einer Komödie. Sein feiger und spukender Ritter ist ein Juwel in diesem Genre.

War die beste Rolle in Laughtons Berufsleben doch der Anwalt Sir Wilfrid Robarts aus „Zeugin der Anklage“ (USA, 1957)? Laughtons verbales Duell mit Marlene Dietrich ist längst Legende. Der Plot genial, die Schauspieler exzellent in ihren Rollen. Ein abseitiges Highlight bis heute die aufdringliche Krankenschwester Miss Plimsoll, die dem Anwaltsfuchs den Cognac und die Zigarren verbietet. Gespielt von Elsa Lanchester, der Ehefrau von Charles Laughton. Regisseur Billy Wilder schwärmte danach in höchsten Tönen von Laughton. Laut Wilder war schon jede erste Szene von diesem perfekt und nicht zu verbessern. Doch Laughton wollte dem Regisseur stets Alternativen anbieten. Bei jeder dieser Wiederholungen übertraf sich Laughton selbst, war anders und stets besser. Keine Facette war ihm fremd oder zu anstrengend. Wilder arbeitete mit den größten Schauspielern seiner Zeit, so etwas hatte er weder vorher noch danach erlebt. Er hielt Laughton für den besten Schauspieler jener Ära. In Wilders Komödie „Das Mädchen Irma la Douce“ (USA, 1963), wollte Laughton unbedingt den Wirt der Nutten und Zuhälter im „Chez Moustache“ spielen. Wilder hatte von der Krebserkrankung Laughtons gehört, wollte sich einen Eindruck vom Freund machen. Laughton empfing Wilder am Pool. Er hatte sich die Todesblässe weggeschminkt und spielte einen Gesunden. Wilder war fasziniert, sah den kommenden Tod dennoch hinter der fulminanten Leistung durchschimmern. Die Rolle musste an einen anderen Schauspieler gehen. Laughton starb kurz nach dieser letzten Begegnung mit Wilder.

Charles Laughton konnte auch das klein Format. Jede Nebenrolle wurde durch ihn geadelt. In Kubricks „Spartacus“ (USA, 1960) ist er ein alter und gerissener Senator Sempronius Gracchus, der sich dem Machtmenschen Marcus Crassus entgegenstellt. In ihren Rollen standen sich dabei Laughton und Laurence Olivier gegenüber. Nach landläufiger Meinung die bedeutendsten Mimen ihrer Zeit. Beide waren sich in herzlicher Abneigung zugetan. Der dickliche und kleine Laughton und der schneidige wie selbstbewusste Olivier, da lag Branchensprengstoff in der Luft. Schauspielkollege Peter Ustinov, der ebenfalls zur Besetzung jenes Films gehörte, gestaltet später ganze Soloabende mit Parodien auf die Begegnung dieser beider Großmeister ihrer Zunft und spielte deren Nicklichkeiten genüsslich nach. In Hitchcocks „Fall Paradine“ (USA, 1947) spielt Laughton einen Richter, der die Angeklagte auf beunruhigende Weise anglotzt und der Anwaltsgattin die fleischige Hand tätschelnd aufdrängelt. Laughton brauchte hier nur einen Augenaufschlag, um den Zuschauer anzuwidern.

Auf der Bühne muss er in Stratford ein legendärer Lear gewesen sein. Der Beruf des Theaterschauspielers ist für den Moment und flüchtig. Nichts davon lässt sich bewahren. Nur Erzählungen über eine Glanzleistung haben sich bis heute gehalten. Im Sommer 1947 spielt er in Hollywood und am Broadway Brechts „Galileo Galilei“ auf der Bühne. Brecht war da schon im Fokus von FBI und politischen Hexenjägern. Der Kommunismusverdacht gegen jeden und alles raste durch die USA, auch ehemalige Emigranten waren plötzlich Verfolgte und Bespitzelte. Laughton ließ sich nicht beirren, hielt zu Brecht. Am Premierenabend auch Brecht-Hasser und Spitzel im Publikum. Laughton verwandelt diesen historischen Theaterabend in einen Triumph für das Stück, den Dichter und für sich und seine Rolle. Das Haus tobte. Selbst die Brechtverächter kapitulieren vor Laughtons Kunst. Ein Sieg des Künstlers über den Unverstand. So stellte Brecht sich die Welt vor. Dank Laughton erlebte er es nun. Ein kurzer Triumph. Wenige Monate nach der Premiere muss Brecht vor den „Ausschuss für unamerikanische Umtriebe“, verlässt danach die USA für immer. Laughton bleibt in seiner Wahlheimat und geht auf Tournee, sobald Rollenangebote unzureichend oder ihm nicht passen. Allein auf der Bühne rezitiert er Tennyson, liest aus der Bibel, spricht die Unabhängigkeitserklärung oder gibt Shakespeare. Säle immer voll, das Publikum außer Atmen, das Ende stets ein Triumph unter Jubelgeschrei.

Fragment blieb „I, Claudius“ (GB, 1935). Laughton als ein stotternder und hinkender Kaiser Claudius von anderer Leute Gnaden. Der Film schaffte nur einige gedrehte Einstellungen. Regisseur Josef von Sternberg musste aufgeben, das Werk blieb unvollendet. Die noch erhaltenen Szenen mit Laughton lassen sofort ahnen, was das Kino und seine Anhänger für immer verloren. 1955 dreht Laughton seine einzige Regiearbeit „Die Nacht des Jägers“. Kongenialer Partner sein Hauptdarsteller Robert Mitchum. Der Film wird vom Publikum nicht begriffen und von der Kritik zerrissen. Laughton war seiner Zeit zu weit vorausgeeilt und erholte sich nie von diesem Schlag. Heute gilt der Streifen als Meisterwerk, wird in Kritikerumfragen stets zu den besten Filmen alle Zeiten gerechnet. Als diese Lesart sich endlich durchgesetzt hatte, war Laughton schon lange auf dem Friedhof Forest Lawn in den Hollywood Hills begraben. Die Erinnerung an diesen Ausnahmeschauspieler bleibt im Angesicht einiger seiner größten Rollen unvergessenen bis zum heutigen Tag. Laughton Filme lohnen. Hinsehen.